「どのような営業施策をしているのか把握したい」

「効果的な営業施策を立案したい」

BtoBの営業において、上記の悩みを持つ方は少なくないでしょう。

そのような方におすすめのフレームワークは、カスタマージャーニーマップです。

カスタマージャーニーは顧客が購入するまでの流れを、顧客の感情や行動を推察して営業施策にまで落とし込むマーケティング手法です。顧客理解が深められ、より効果的な施策の立案につながることからBtoB・BtoCでよく用いられています。

本記事では、カスタマージャーニーの基礎知識や、カスタマージャーニーマップの作り方を紹介します。

Contents

カスタマージャーニーとは

カスタマージャーニーとは直訳すると「顧客の旅」で、潜在顧客が商品・サービスの認知から購入に至るまでの道のりのことです。例えば顧客が商品を購入するまでには、以下のようなフェーズがあります。

1. Web広告やCMなどで商品・サービスを認知

2. 商品・サービスの詳しい情報を調査

3. 競合商品と比較・検討

4. 商品・サービスを購入

このカスタマージャーニーをグラフ化したものがカスタマージャーニーマップです。カスタマージャーニーマップの目的は、各フェーズにおける顧客の心理状況や行動などを推察し、マーケティング施策に落とし込むことです。

カスタマージャーニーの必要性

なぜカスタマージャーニーが必要なのかといえば、情報の入手方法が多様化したためです。

インターネット普及前は情報の入手方法が限られていたため、新聞やCM、雑誌などに広告を載せて商品の知名度を高めるのが有効なマーケティング手法でした。

しかし、現在では様々な媒体から情報を入手できます。例えばオウンドメディアやブログといったWebサイト、SNS、動画コンテンツといった具合です。多くの媒体があることから、限られたリソースをどのように使ってマーケティングをするのかが重要になっています。

そこで、カスタマージャーニーによって顧客の理解を深めることが大切です。推察した顧客の心理状況や行動をもとに、マーケティング施策をすることでリソースを効果的に使えるためです。

BtoB領域におけるカスタマージャーニーの必要性

カスタマージャーニーは、BtoBにおいても効果を発揮するフレームワークです。BtoBはBtoCよりも登場人物が多く時間もかかり、購入に至るまでのプロセスが複雑なためです。

さらにBtoBの特徴として、取引企業の先にエンドユーザーがいることもあげられます。そのため、エンドユーザーのニーズや課題の変化に対しても、営業先を通して影響をうけます。このような状況のなか、製品改良や営業活動をしているだけでは、自社製品の拡販につながりにくく、新しいチャネル展開のチャンスを見逃すことにもなるでしょう。

そこでBtoBの複雑な商流を把握するために、カスタマージャーニーによる分析が必要となります。

例えば、営業先の登場人物には営業担当者や上司、決裁者などがいます。それぞれの立場をカスタマージャーニーで分析することで、登場人物ごとの課題や問題点を整理できるでしょう。

すると決裁者向けの施策や、営業担当者向けの施策といったように登場人物に合わせたマーケティングが立案できます。

BtoBにおけるカスタマージャーニーのメリット

カスタマージャーニーを用いることで、BtoB営業の成約率向上や潜在顧客の掘り起こしなどの効果が期待できます。なぜならBtoBにおいてカスタマージャーニーは、以下の5つのメリットがあるためです。

・顧客の理解を深められる

・契約までのプロセスを考える機会となる

・社内全体で認識を共有できる

・営業施策の構造を把握できる

・営業方法の検証・改善を図れる

カスタマージャーニーによる効果を高めるためにも、それぞれのメリットについて理解を深めましょう。

顧客の理解を深められる

カスタマージャーニーのメリットは、顧客の理解を深められることです。

BtoBとBtoCの違いに、購入に至るまでに関わる人の数があげられます。つまり、BtoCであれば1人の顧客の購入プロセスを検討すれば良いのに対して、BtoBは複数の登場人物について理解を深めることが重要となります。

営業先の担当者とは話す機会も多いため、理解していると感じている方もいるでしょう。しかし決裁者や上司などについては、話す機会が少ないため理解しているケースも少なくなるはずです。

そこで有効なのはカスタマージャーニーです。

カスタマージャーニーでは、ペルソナの設定により様々な立場の顧客を想定できます。つまり、営業担当者・決裁者・上司などの立場の違う顧客に対して、どのような課題を感じているのか、どのような行動をするのかを検討できます。

それぞれの立場の顧客に対して理解を深めることで、各フェーズのキーパーソンを割り出すのにも役立つでしょう。

契約までのプロセスを考える機会となる

BtoBはBtoCとは異なり、衝動買いをされにくいのが特徴です。

なぜなら複数の担当者が関わるため、契約までのプロセスが複雑になりやすいからです。具体的には商品の認知から始まり、担当者との商談や社内での稟議、決裁者の判断を経てようやく契約となります。

このようなプロセスは、カスタマージャーニーマップを作ることで検討できます。さらにカスタマージャーニーマップがあると、新人社員への教育や、営業先がどのフェーズにいるのかの判断にも役立つでしょう。

つまりカスタマージャーニーマップは、BtoBの複雑なプロセスを可視化できるのがメリットです。契約までのプロセスを把握することで、各フェーズに対してどのような施策が効果的なのかを検討するのにも役立ちます。

社内全体で認識を共有できる

カスタマージャーニーマップを作るメリットは、社内全体で認識を共有できることです。なぜなら、複数の部署の担当者によってカスタマージャーニーを検討できるためです。

カスタマージャーニーは営業に関わることなので、営業の担当者のみで作成したくなるかもしれません。しかし、製造部門やカスタマーサポートなどの他部署も、顧客についての理解やプロセスを把握しておくことが重要です。

購入プロセスを社内で共有できると、顧客のフェーズによって必要な施策の準備などがスムーズにできるためです。例えば、顧客のフェーズに合わせて、ホワイトペーパー・見積書・契約書などの準備を他部署に依頼することもあるでしょう。ほかにも、顧客の問題や課題を製造部署が理解することで、製品開発にも役立つはずです。

このように社内全体でカスタマージャーニーを共有できると、製造から営業、カスタマーサポートにいたるまで、ブレのない営業が実現できます。

営業施策の構造を把握できる

BtoBはプロセスが複雑なことから、全体の営業施策を把握するのが難しいという特徴があります。そこで役立つのは、カスタマージャーニーマップでどのような施策を実施しているのかを書き出すことです。

マップに書き出してみると、施策の前後のつながりや、各フェーズでの施策内容など全体の構造を把握できるでしょう。

すると施策の前後のつながりや、抜けている施策、重複している施策などを確認できます。カスタマージャーニーマップは構造の不備を修正しやすくなるため、改善ポイントを明確にできるのもメリットといえるでしょう。

営業方法の検証・改善を図れる

カスタマージャーニーマップは顧客の行動・心理状態を具体的に想定することで、各フェーズに適した施策の立案が可能です。また顧客の行動・心理状態などの仮説に基づいて施策を実施するため、施策の目的も明確になり検証もしやすくなります。

カスタマージャーニーでの仮説が正しいのかどうかは、施策を検証することで判断します。仮説に誤りがある場合は、カスタマージャーニーを見直して改善をしましょう。

このようにして営業方法を見直すことで、顧客の感情にマッチした施策が展開できるのも、カスタマージャーニーのメリットです。

BtoB向けカスタマージャーニーマップの作り方

BtoB向けのカスタマージャーニーマップの作り方は、以下の5つのステップがあります。

1. ペルソナの設定

2. 成約までの流れを整理

3. 各フェーズでの顧客の行動・心理状態を想定

4. 各フェーズに適した施策を検討

5. 自社からエンドユーザーまでのマップを作製

ただし、カスタマージャーニーマップは一度作成したら完成ではありません。何度も1~5のステップを繰り返して精度を高め、効果的な営業方法を模索する必要があります。

ここでは、各ステップですべきことや注意点などについて紹介します。

ペルソナを設定する

カスタマージャーニーマップの作り方で重要なポイントは、ペルソナを正しく設定できるかです。

ペルソナとは、自社商品・サービスの顧客の人物像です。BtoBであれば、営業先の担当者や決裁者、さらにはエンドユーザーなどがペルソナの対象となります。

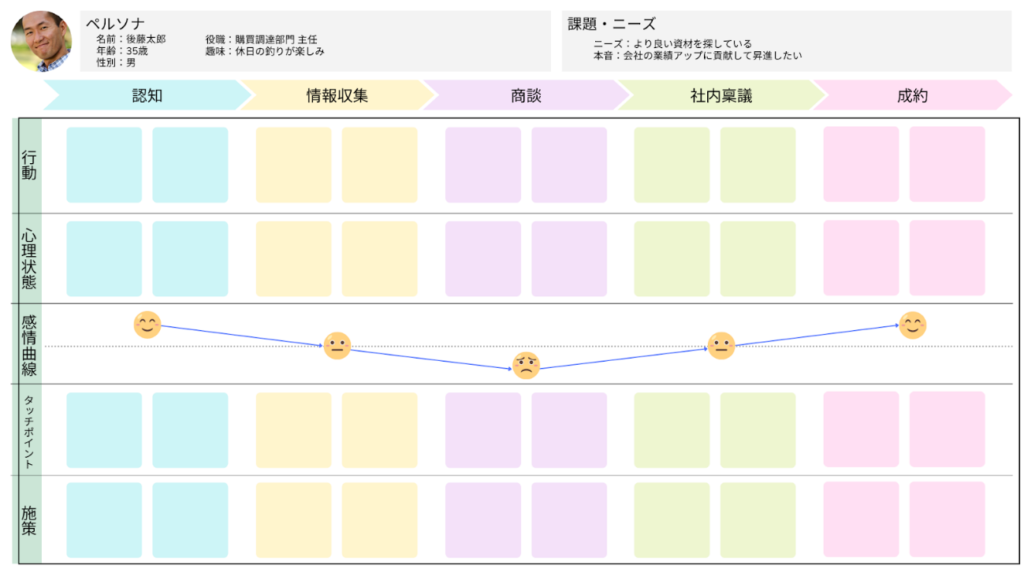

例えば、営業先の担当者について考える場合、以下のようにペルソナを設定します。

・名前:後藤太郎

・年齢:35歳

・性別:男

・役職:購買調達部門 主任

・ニーズ:より良い資材を探している

・本音:会社の業績アップに貢献して昇進したい

・趣味:休日の釣りが楽しみ

このように、年齢・性別・居住地・ニーズ・課題などについて具体的に決めてください。すると、どのような行動をするのか、どのような商品・サービスを必要としているのかをイメージしやすくなります。

BtoBでは複数の人物が関わるため、それぞれの人物像について設定するのがポイントです。

注意点としては、自社に都合の良い人物像を作り出さないことです。そのようにならないためにも、複数の部署の担当者で多角的な視点から検討しましょう。

成約までの流れを整理する

次に商品・サービスを認知してから成約までの流れを整理します。例えば、BtoBのよくある商流は以下の流れが一般的でしょう。

・認知:商品・サービスをCMやWeb広告、展示会などで知る

・情報収集:認知した商品・サービスについて、より具体的な情報を調べる

・比較検討:他の同様な商品やサービスがないか調べたり、比較したりする

・商談:取引先として問題がないか、必要な量を調達できるか、納期などに問題がないかなどを商談で確認する

・社内稟議:取引先企業の社内で承認を得る

・成約:承認が得られ、契約を締結する

商流の流れの各フェーズは、カスタマージャーニーマップの横軸となります。

5.3 各フェーズでの顧客の行動・心理状態を想定する

カスタマージャーニーマップの横軸が決定すると、次は縦軸の設定です。

カスタマージャーニーマップの縦軸は一般的に、顧客の行動・心理状態、タッチポイント、マーケティング施策となります。

まずは、設定したペルソナをイメージして、各フェーズでどのような行動をとるのか、心理状態はどのようになるのかを検討します。

ここで大切なことは、取引先の担当者や業界に詳しい方にインタビューをして、取引先企業の情報を入手することです。取引先企業の課題やニーズなどを把握できれば、ペルソナを実態に近づけられるでしょう。

しかし他の企業の調査は、自社だけでは難しい場合も珍しくありません。そこで、おすすめなのは外部調査への委託です。専門業者に調査を依頼することで、より細かな情報を入手できるためです。

このように調査などのデータをもとに、ペルソナの行動や心理状態を推察することで、ワンランク上のカスタマージャーニーを作成できます。

各フェーズに適した施策を検討する

次はペルソナの行動・心理状態をもとに、タッチポイントを検討します。タッチポイントとは顧客との接点のことで、テレビや新聞、オウンドメディア、SNSなどがあげられます。

顧客が各フェーズで使うであろうタッチポイントを明確にすることで、マーケティング施策を具体的に検討できるためです。

例えば、商品の認知であればテレビやWebがタッチポイントとなりやすいため、CMやWeb広告で認知度を高めるマーケティング施策が有効でしょう。社内稟議のフェーズでは、取引先企業内で閲覧できる資料がタッチポイントなので、ホワイトペーパーを配布すると承認される可能性を高められます。

このように、各フェーズに適した施策をカスタマージャーニーマップに記入します。

自社からエンドユーザーまでのマップを作る

施策を記入すると、1人のペルソナに対してのカスタマージャーニーマップは完成です。

しかし、BtoBの購入プロセスには、複数の人物が登場します。全体の流れを把握するためには、それぞれのペルソナに対してカスタマージャーニーマップを作る必要があります。

複数のペルソナで作成することで、自社からエンドユーザーへ商品・サービスが届くまでのマップを作れるでしょう。

情報収集は調査会社への委託がおすすめ

カスタマージャーニーはBtoBの営業施策を見直すために、有効なフレームワークです。

注意点としては、効果的なカスタマージャーニーマップには適切なペルソナの設定が必要なことです。そのペルソナの設定には、取引先企業や市場、エンドユーザーなどに対する調査が欠かせません。

しかし、自社だけで外部調査をしながら施策を見直すのは、リソースが足りなかったり、情報源がなかったりするため難しいこともあるでしょう。そこでおすすめなのは、外部調査を専門業者へ委託することです。

正確で詳しいデータに基づいたカスタマージャーニーマップを作成して、新規顧客の獲得や成約率の向上を達成しましょう。