突然ですが、情報を収集する方法として何を利用していますか?

新聞テレビといったマスメディアはもちろん、SNSも今や立派な情報収集源と考えられます。しかしながら、ある種受動的ともみえるそれらの情報収集源とは別に、これからは「コミュニティ」が重要な役割を担うかもしれません。

◯◯コミュニティ、コミュニティマネージャー、など企業の中でも何かと使われるようになってきた「コミュニティ」という言葉。もしかしたらこれからの情報収集方法のみならず、生き方にまで影響を与える可能性があります。

コミュニティとはN対Nの場あるいはネットワークそのものである

コミュニティはサロンではない

まずはじめにコミュニティってなに?サロンと何が違うの?という方へ。それぞれの単語検索をすると、以下のような定義が出てきます。

コミュニティ

ネットワーク上における情報交換を目的とした団体、または情報交換を目的としたネットワークそのもののこと。

出典:コトバンクサロン

「本来は、客間を意味するフランス語で、イタリアのサローネsaloneから転化したもの。歴史的には、サロンとは、貴族やブルジョアの夫人が日を定めて客間を開放し、同好の人々を招き、文学・芸術・学問その他の文化全般について、自由に談話を楽しむ社交界の風習をいう」

出典:コトバンク

つまりここでのコミュニティは、各々が情報交換を目的とした場所であると同時にそのつながりそのものを指す言葉として使われています。サロンが1対Nである一方で、コミュニティはN対Nというフラットな関係性の上に成り立つことが大きな特徴と言えるでしょう。

コミュニティの “場” はオンライン&オフライン

次に上述のコミュニティの “場” というと、オフラインでのイベントやサークルを想像してしまうかもしれませんが、最近の大きな特徴は「オンライン」を活用している点が挙げられます。

どちらに重きを置くかはコミュニティにより大きく異なる点ではあるため一概に言えないものの、オフラインとオンラインの両方を活用するのが最近の主流とされています。

具体的には、日常的な活動・交流をオンライン上で、その集大成・総括的な立ち位置で定期的なオフラインでの集まりを催す形が一般的と見受けられます。時間や場所にとらわれないオンラインの特性と、実際に対面で会うことで得られる満足度の高さや密度の濃い交流をオフラインで、というそれぞれの長所を生かす形で上手にコミュニティを運営するところが増えているようです。

さまざまな「接点」でつながるコミュニティ

では、「コミュニティ」には具体的にどのようなものがあるでしょうか。いくつかカテゴリ分けの種類はあるものの、今回は「接点」に注目していくつかご紹介したいと思います。(言わずもがなですが、もし興味があったら試しに参加・入会してみるというのがもっとも勉強になるかもしれませんね)

「趣味趣向」でつながる

好きなことや興味のあることで集まるコミュニティ。来るもの拒まず出るもの追わずといったところが多く、比較的サークルのような要素が特徴です。仕事上では一切かかわることのない属性の人と感覚・感性という共有点で接する機会となる点は、この類のコミュニティの魅力と言えるでしょう。

例)読書しない読書会

例)ハッ!とひらめく 4コマワークショップ

例)撮ルンです

「ライフステージ」でつながる

直接的に仕事のつながりがないとしても、「趣味趣向」とつながるコミュニティと大きく異なるのは、仕事以前の土台でもある「生きる」という根本的な部分での共有点でつながる点。人生の苦楽を同時代に経験する者同士、ある種の同胞意識のある強い交流が生まれることが特徴と言えるでしょう。

例)育キャリ カレッジ

「勉強」でつながる

キャリアアップやキャリアチェンジなどのステップアップの場として運営されているコミュニティ。他と比べてもしっかりとしたコミットを求められる反面、明確な目標と結果を求めて参加しているメンバーが多いことから未来への有効な自己投資の意味合いが強いです。

身につけたスキルで同様のコミュニティを新たに設立するケースが多いのも、この種のコミュニティの特徴でしょう。

例)海外フリーランス養成スクール

「職場」でつながる

NY発のスタートアップWeWorkなどでも昨今話題のワークプレイス。いわゆる「シェアオフィス」として認識している方も多いが、ただ場所をシェアするのみならず、入居者同士をネットワーキングしており、ビジネスドリブンで機能しているコミュニティ例として挙げられます。メンバーは専用のオンラインコミュニティ上で交流することができ、各オフィスにはコミュニティマネージャーが常駐し、オフラインでも積極的にメンバー同士の交流を図ります。そこでの出会いをきっかけに新しいビジネス協業が生まれることもオフィスコミュニティならではの特徴と言えるでしょう。

例)Nagatacho GRID

例)midori.so

コミュニティを2020年代に向けて活用すべき意義

コミュニティ=新しい、という誤解

ここまで、さも「コミュニティが新しい!」と言わんばかりにご紹介してきましたが、そもそもコミュニティ自体は全くもって新しいものではありません。ご近所の井戸端会議も、教会やお寺での集会も、昔からそこに脈々と受け継がれてきたコミュニティの在るべき形のひとつです。人々はそこに集まって関わりあうことで生活を助け合い、共通財産を守り、縦と横のつながりを育み、生活を営んできました。

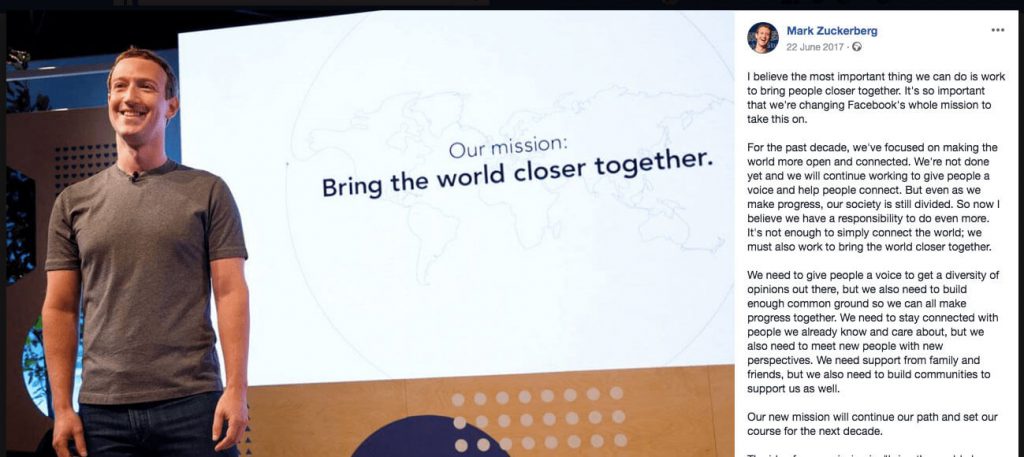

しかしながら21世紀に入り情報化社会が進み、人々のつながりの希薄化が叫ばれたフェーズを経て、すべてのスピードが増していく今日において、あらためて個々のつながりが重視されるようになったのです。昨年フェイスブックCEOのマーク・ザッカーバーグの宣言は特筆すべきであり、コミュニティが今後の世界の大きな流れであることは明白になったと言えるでしょう。

「●●会社の××さん」ではない「××さん」としての価値

何かの情報を得たいと思ったとき、数年前まで特定のオンラインやマスメディアを探すのが最も有力な情報源だったかもしれません。しかしながら「●●会社の××さん」でない「××さん」という個人での接点がますます重要になっていく2020年代において、これからは人伝てで触れる情報こそが、誰もがアクセス可能なオンラインよりもずっと価値の高いものになっていく日は近いかもしれません。

もしかしたらあなたの仕事やその後の人生を大きく左右することになる人々の出会いは、「コミュニティ」でのつながりの中に隠れているのかもしれません。まずは会社や学生時代のつながりにとどまらない「コミュニティ」に触れ、自分の新しい視野を広げてみてはいかがですか?