「新規事業を成功させたい!」

このように思っている方はいませんか。しかし実際には、アイデアが思いつかない、プロジェクトの進め方がわからないなど、新規事業に悩んでいる方も多いでしょう。

そこで今回は新規事業を成功に導くために、「マーケ思考」×「データ活用」の視点から重要なポイントについて考えていきます。

今回、新規事業が軌道に乗せるまでのフェーズを以下の4つに分けて説明します。

- 着想

- 市場分析

- 事業計画

- 合意形成

第1回は着想・市場分析についてわかりやすく解説します。

本コラムは、弊社で開催したラジオ風ウェビナー

『マーケ思考×データ活用で切り拓く、新規事業アイデアの裏付けメソッド』

の一部内容を編集して、全3回のシリーズに分けてお届けします。

Contents

新規事業アイデアの裏付けメソッド「着想」

今回のシリーズでは、全3回を通じて事例企業の各フェーズの動向を紹介し、ありがちな課題や解決方法について解説していきます。

事例(着想編):食品OEMメーカーの場合

創業1962年のある食品OEMメーカーの事例です。今回は便宜上「にっこり食品株式会社(仮名)」とします。にっこり食品株式会社は、従業員数が1,500人で年商が400億円、大豆食品のOEMメーカーです。

主に大手食品メーカーへのOEMに強みを持っています。

しかし、業界の垂直統合やニーズの多様化を受けて、直近10年の売上・利益は微減が続いていました。このような背景のため、次の収益の柱となる新規事業の創出が必要でした。

●20××年9月下旬

製品開発部より、特殊な大豆加工技術開発に成功したとの一報が入ります。新たに生み出した大豆食品はタンパク質・栄養価の吸収効率が高く、体づくりにも貢献できる食品でした。

ただし、加工で多くのコストがかかるため、どちらかといえばニッチな商材です。そこで新たな大豆加工技術を次の収益の柱にすべく、新規事業の検討チームを結成し、プロジェクトを開始します。

紹介した事例に似た経験のある方は多いでしょう。このような着想フェーズでよくある課題が「誰がプロジェクトを主導するのか」、「新規事業のアイデアはどのようにすれば出せるのか」です。

新規事業の中核部門別に傾向が異なる

着想のフェーズでは誰がアイデアを出すか、どの部門が主導する立場になるかによって、プロジェクトの推進力が変わります。ここでは、中核部門とそれぞれの傾向について紹介します。

| 中核部門 | 特徴・傾向 |

| 社長・役員からの勅命プロジェクト | ・推進スピードは最速で、全社的な取り組みが可能 |

| 経営企画部主導 | ・何らかの理由で社長勅命プロジェクトまで踏み込めないケース ・何らかの理由で事業部が実施できないケース |

| 新規事業部門主導 | ・専任部門があるのは理想的 ・周辺業務にとられて肝心の新規事業が進まないことも多い |

| 事業部主導 | ・製品・サービスの具体を知っているのが強み ・事業開発の経験の少なさがネックになりやすい |

それぞれの特徴・傾向を把握したうえで、どの部門が主導するのかを決めると良いでしょう。

着想方法のベストプラクティスとは

結果を残すためには、着想方法についても工夫が必要です。結果が出せる着想方法として注目されているのは、「アイデアコンテスト」と「アイデアソン」です。

・アイデアコンテスト

アイデアコンテストは、コカ・コーラが行っていることで有名です。3カ月に1度、社内でアイデアコンテストを実施し、新規事業のアイデアを募集しています。

・アイデアソン

アイデアソンとは、「アイデア」と「マラソン」を組み合わせた造語です。複数のアイデアを出して、それらをブラッシュアップし、次のアイデアにつなげるなど、マラソンのようにアイデア出しをする手法です。近年、結果を出せるアイデア出しの方法として注目されています。

アイデア出しに悩んでいる方は、ぜひこの2つの手法を試してみてください。

新規事業アイデアの裏付けメソッド「市場分析」

市場分析は専門性が高く、アイデア出しに成功してもつまずきやすいフェーズといえます。市場分析の一般的なフローは以下のとおりです。

①初期仮説を立てる

②鳥の目・魚の目・虫の目の3視点から仮説を検証しアップデート

③各ターゲットや事業案の優先度付け・評価

まずは、食品OEMメーカーの事例から紹介します。

事例(市場分析編):食品OEMメーカーの場合

にっこり食品株式会社のプロジェクトチームは、新規事業の推進に向けてキックオフミーティングを実施することにしました。しかし、経営からは「市場性が見通せない」「投資判断ができない」といわれ、現場からは「人的リソースが足りなくなる」などの声が挙がりました。

不安や反対の声が多く、収拾がつかない状態でキックオフミーティングは終了します。困ったプロジェクトチームの要請により、セルウェルの出番となるのです。

この事例で、なぜキックオフミーティングが失敗に終わったのかといえば、市場分析が足りずに具体的な方向性やデータを示せなかったためです。市場分析の重要性を示す事例といえるでしょう。

ここからは、市場分析の3つのフローについて解説します。

※キックオフミーティングとは、プロジェクトの関係者による初会合のこと

市場分析①初期仮説を立てる

市場分析のはじめのフローは、以下の2つのステップで初期仮説を立てることです。

・目的・前提条件の整理

初期仮説を立てるには、プロジェクトの目的や前提条件の整理が必要です。今回の事例では、「市場性の見込めるターゲット像を明確にし、ターゲットが刺さりそうな訴求軸の仮案を定める」とします。

・アイデアのリストアップと簡易絞り込み

ターゲットを絞り込むために、オープン型のディスカッションなどで、とにかく候補となるターゲット市場を洗い出します。

今回の事例であれば、「タンパク質・栄養価の吸収効率が高い大豆食品で、高単価でも購入してくれる市場はどこ?」をテーマに、ディスカッションをするのが良いでしょう。

すると、以下のようにターゲット市場をリストアップできるはずです。

ターゲット市場例

・シニア向け健康増進市場

・子ども向け発育促進

・現役世代向けフィットネス市場

・スポーツ選手向け

・学校現場へのアプローチ など

次にリストアップしたターゲット市場に対して、「そもそも需要はあるか?」「そもそも供給できるか?」を検討し、市場性の見込めるターゲット案を絞り込みます。

またターゲット案を1つに絞るのではなく、いくつかの案の市場性を調べたほうが、結果的に早く納得度も上がるためおすすめです。

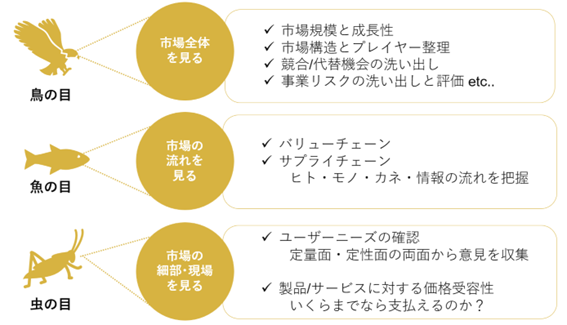

市場分析②鳥の目・魚の目・虫の目

市場分析の2つ目のフローでは、鳥の目・魚の目・虫の目の3視点から仮説を検証しアップデートします。それぞれの視点で注視すべきポイントは以下のとおりです。

鳥の目:市場全体を見る

・市場規模と成長性

・市場構造とプレイヤー整理

・競合/代替機会の洗い出し

・事業リスクの洗い出しと評価

魚の目:市場の流れを見る

・バリューチェーンの確認

・サプライチェーンの確認

※ヒト・モノ・カネ・情報の流れを把握

虫の目:市場の細部・現場を見る

・ユーザーニーズの確認

・製品/サービスに対する価格受容性

ありがちな失敗例は、鳥の目と虫の目をしっかりと調査しているが、魚の目が不十分に終わってしまうことです。3つの視点のいずれかに抜けがあると、説得力のあるデータを示せなくなります。

そこでおすすめは、鳥の目と虫の目を同時進行で進め、最終的に魚の目を完成させることです。

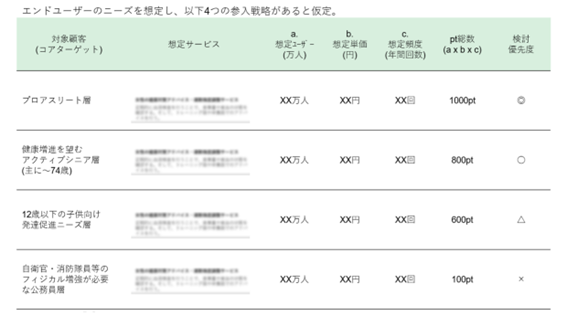

市場分析③各ターゲットや事業案の優先度付け・評価

市場分析の最後のフローは、各ターゲットや事業案について、優先度を付けて評価することです。例えば、以下の事業案を数値化することで、優先すべきターゲットが明確になるでしょう。

まとめ

今回は新規事業を成功に導くために重要な、着想と市場分析について紹介しました。次回は事業計画を中心に取り上げていきます。 また、ここまでの「にっこり食品株式会社」の新規事業はうまくいっていないように見えますが、セルウェルが支援したことでどのように変化するのか気になりませんか?ぜひ次回をお楽しみに!