「パーパス経営」という言葉を最近よく耳にしませんか。しかし、今さら意味を聞けない方もいるでしょう。

パーパス経営とは、社会的な存在意義を決定し、それに沿った活動や事業をする経営手法です。持続可能な社会の実現に向けた手法として注目を集めています。

本記事ではパーパス経営の意味やメリット、国内の事例について紹介します。

Contents

パーパス経営とは

パーパス(purpose)とは、「意義」や「目的」を意味する言葉です。ビジネスの場面では、企業の社会的な存在意義という意味で使用します。つまり、パーパス経営とは、掲げた「社会的な存在意義」を軸に企業運営をすることです。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)との違い

パーパス経営に似た言葉にMVVがあります。MVVはミッション・ビジョン・バリューの頭文字をとった言葉で、それぞれの意味は以下のとおりです。

- M:ミッション

企業の果たすべき使命や役割のこと

- V:ビジョン

企業のなりたい将来像や理想像のこと

- V:バリュー

企業の価値観や行動指針のこと

MVVはバリューを土台とするピラミッド構造です。社会的な存在意義を重視せず、企業やステークホルダーの利益を優先する考え方といえます。パーパス経営は、MVVのさらに下にパーパスがくるため、社会的な存在意義を軸とした経営です。

つまり、パーパス経営とMVVの違いは、社会的な存在意義を重要視するかどうかです。

パーパス経営が注目される理由

パーパス経営は、近年注目されている経営手法です。なぜ注目されているかといえば、以下の3つの理由があります。

- 持続可能な社会への貢献

- ESG投資の拡大

- エシカル消費の関心の高まり

これらの理由は、パーパス経営のメリットと深く関係しているため、詳しく解説します。

持続可能な社会への貢献

2015年、国連サミットで持続可能な開発目標であるSDGsが採択されました。SDGsは2030年までに達成すべき開発目標で、国や地域だけではなく、企業においても取り組みが求められています。

パーパス経営は社会的な存在意義を重要視するので、SDGsの概念と共通する経営手法といえます。そのため、持続可能な社会の実現に貢献できるとして、パーパス経営が注目されているのです。

ESG投資の拡大

パーパス経営が注目される理由は、ESG投資の投資対象となり企業価値を高められるためです。

人権問題や環境問題など、社会的な問題解決に取り組んでいる企業を投資対象にする手法をESG投資と呼びます。ESGとは、環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)の頭文字からとった言葉です。

日本サステナブル投資フォーラムの「サステナブル投資残高調査」によると、国内機関投資家の運用総額の約60%がESG投資でした。額にすると493兆円にもなります。

ESG投資の拡大により、パーパス経営に注目が集まっているのです。

エシカル消費の浸透

エシカル消費の浸透により、消費者から選ばれる企業・商品になるためにパーパス経営が注目されています。

エシカル消費とは、消費者が社会的な問題解決に取り組む企業や商品などを選択する消費行動のことです。持続可能性に対する意識の高まりから、エシカル消費が広まりつつあります。

パーパス経営の3つのメリット

パーパス経営は社会に貢献できるだけではなく、3つのメリットがあります。

- 従業員の愛社精神の向上

- 企業価値の向上

- 意思決定の迅速化

パーパス経営を検討している方は、メリットについても押さえておきましょう。

従業員の愛社精神の向上

パーパス経営のメリットは、従業員の愛社精神が向上する点です。

「社会貢献につながる仕事をしている」や「社会問題に積極的な企業で誇らしい」など、従業員のモチベーションの向上や会社への愛着が高まるためです。

愛社精神を高めることで、退職率を低下できるのもパーパス経営のメリットといえます。

企業価値の向上

パーパス経営は、企業価値の向上につながります。なぜなら、社会問題への貢献によりESG投資の投資対象になれるためです。ESG投資の規模は拡大傾向にあるため、企業にとって投資対象に含まれるかどうかは重要なポイントです。加えて、パーパス経営による企業のイメージアップや企業価値の向上は、ステークホルダーから支持を得るのにも役立ちます。

意思決定の迅速化

パーパス経営は、意思決定を迅速にできるのがメリットです。パーパスという明確な判断基準があるため、各部署や社員で判断できることが増えるためです。意思決定の迅速化は業務効率を向上させ、企業の競争力の強化にもなります。

パーパス経営のデメリット

パーパス経営はメリットだけではなく、パーパスウォッシュになるリスクもあります。パーパスウォッシュとは、決定したパーパスに沿った活動や事業をしないことです。見せかけだけのパーパス経営は、ステークホルダーや従業員から賛同を得られません。そればかりか、従業員のモチベーションの低下など、悪影響を及ぼす可能性すらあります。

パーパス経営の企業事例3選

「ほかの企業がどのようにして、パーパス経営で成果を上げているのか」と、気になるところでしょう。そこで、この章では3社の企業事例を紹介します。

SONY

出典:SONY

SONYは、2019年にパーパスを「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」と策定しました。

世界を感動で満たすというパーパスのもと、多くの事業が展開されています。例えば、ソニーのセンシング技術で未来農業を創造する取り組みなどです。

ソニーグループポータルの「SESSIONS」では、パーパスをもとに取り組んでいる事業例がいくつも紹介されています。このような広報活動により、パーパスの周知を図っているのも特徴です。

ネスレ

出典:ネスレ

ネスレはベビーフードやミネラルウォーターの製造・販売など、様々な事業を展開する国際企業です。1867年のスイスにおいて、母乳代価食品の不足から多くの乳児が栄養不足で亡くなるのを防ぐために、乳児用乳製品の開発が創業のきっかけでした。

ネスレのパーパスは創業者の理念を受け継ぎ、「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」です。

またパーパスとともにネスレは、4つの敬意を重視しています。

- 自分自身に対する敬意

- 他社に対する敬意

- 多様性に対する敬意

- 未来に対する敬意

これらのパーパスや敬意により、世界187カ国の約30万人の従業員に方向性を示しているのです。

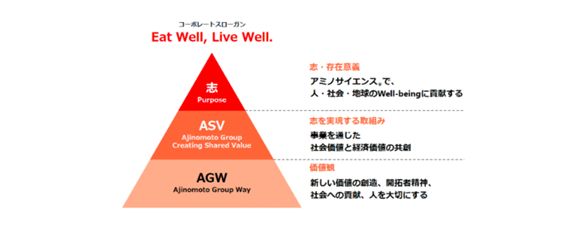

味の素

出典:味の素

味の素のパーパスは、「アミノサイエンスで人・社会・地球のWell-beingに貢献する」です。この実現に向けた取り組みとして、味の素グループビジョンで「環境負荷の50%削減」と「10億人の健康寿命を延伸」を掲げています。

具体的にはおいしい減塩の実現や、栄養バランスに優れた食事の追求です。これらの活動を通して、世界中の人々の健康をサポートしています。

パーパスを策定しパーパス経営を実践しよう

近年は、環境問題や人権問題への意識の高まりから、企業においても持続可能な社会の実現を目指す取り組みが求められています。パーパス経営は持続可能性と相性が良く、実践することで企業価値や従業員の愛社精神の向上が期待できます。この機会に「パーパス」を策定し、パーパス経営に乗り出してみてはいかがでしょうか。