Contents

拡大するAI市場

昨今、AI(人工知能)の市場拡大は確実といわれています。

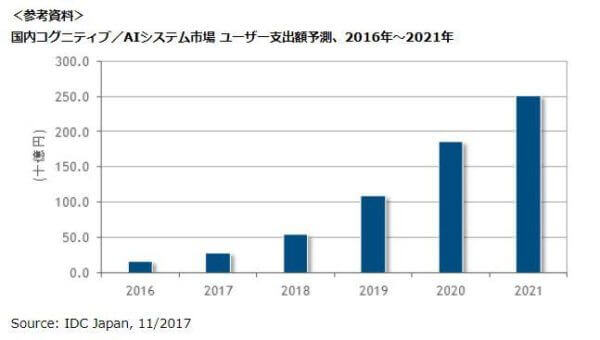

IT専門調査会社のIDC Japanが発表した市場予測によると、AIシステムの市場規模は2016年から2021年までの年間平均成長率が73.6%、2021年の市場規模は2016年比の約16倍となる2,501億900万円と試算されています。

職業柄、さまざまな企業の中期計画の資料や株主向けのIR資料を目にすることが多いですが、どこもこぞって「AI」の文字が飛び交っています。まるで「AI」をうたっておけば、ひとまず時代の潮流に乗っているかのようです。

AIはそんなに万能なのでしょうか?というと、そうでもありません。

確かに計算でどうにかなる領域においては、もはや人間を超える能力を持っています。また、人間のイレギュラーな発言を過去のパターンから正確に読み取る技術は目を見張るものがあります。

しかし、変動要因のあるもの(経済や政治、芸術といった、人と人との思惑の距離感が重視されることなど)については、今のAIでは追いつかないのです。そして、今後も追い越せないでしょう。

少々乱暴な書き方をしたが、AIを全否定しているわけではありません。もともと人間が膨大な時間を費やしていた業務を、AIの導入によって的確で迅速に行えることは「時短」と「正確性」という視点では計り知れない恩恵を授かることになります。

筆者が危惧しているのは、なんでも「AI」で語り、「AI」をうたえば先進的であると思い込んでいる点です。

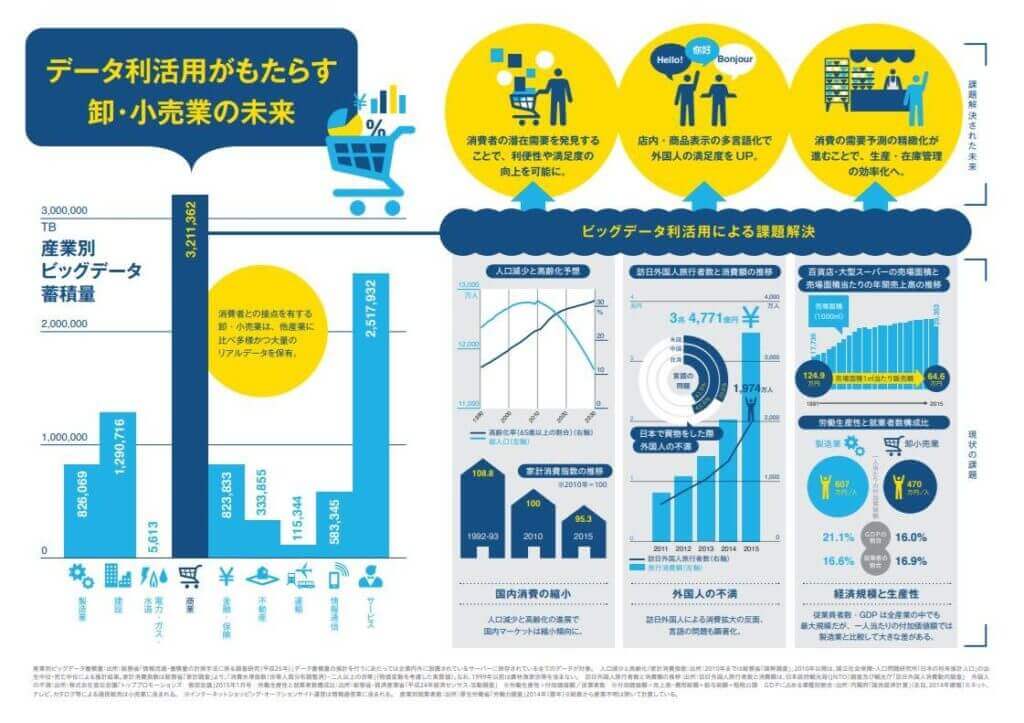

ビッグデータ・AI分析に依存しすぎる脆弱性

このところ、小売り流通企業や卸企業でも、AIを導入した売上・需要予測や価格戦略のベースといったAIによる予測モデルで戦略を構築する企業が増えています。また、「取引先がそうだから」という理由で大手メーカーもAIによる分析を行い、小売り流通企業に呼応するような動きが活発化しています。

前述の通り、これまでのデータ分析よりも極めて正確かつ素早く算出できるので、タイムリーな判断が行えるという点では大変良いことです。

しかし、ビッグデータやAI分析に依存しすぎることの危険性については警鐘を鳴らしたいと考えています。

日頃からマーケティングや現場に近いところでのコンサルティング業務を行っていて感じるのは、より“個の対応”ができている小売り流通やメーカーが成功事例を蓄積しているということです。

確かに、ビッグデータを駆使したAI分析によるマクロ的な販促や販売手法で大きな成功を得ている企業も少なくありません。ですが、その裏に潜む非常に重要なチャンスを逃していることにも着目しなければなりません。

これだけ「マス広告は効かない」といわれ、各個別商圏の対応や店舗ごとのオリジナル性が求められている中で、ビッグデータに起因した販促や販売手法だけで満足していては、本当の意味での顧客創造・顧客育成ができていないのではないでしょうか。

つまり、商売は変動要因が非常に高い動作ゆえに、AIのデータ分析だけではそれを完全に行うことはできないということです。

お客様は、自分が入手した情報を駆使し、自分の意思で買い物し、良いものを入手することに満足感を得る

という商売の基本を、決して忘れてはいけないのです。

地域密着型スーパーにみる“個の対応”の成功例

地元密着型のスーパーマーケットでは、地元の学校で開催される運動会に合わせてオードブルの予約受付のチラシを撒いています。こういったアイデアはAIのビッグデータ分析では出てこないでしょう。

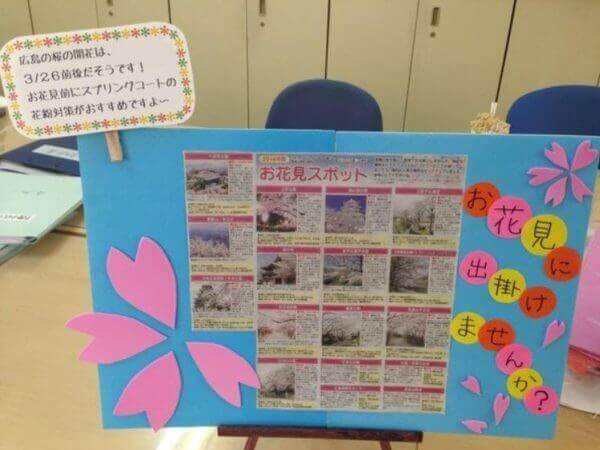

下記は地元のお花見情報をPOP化したものです。これもおそらく、AIのビッグデータ分析では出てきません。

27期連続増収増益となったスーパーマーケットのヤオコーは、地域のお客様の購買行動を徹底的に分析し、競合店舗との価格差、MD差の情報を足で稼いで収集しています。さらに、地元で働く主婦パートの声を棚割りや陳列、MDに反映させるという徹底した地域密着型の戦略で地元のお客様の心を鷲掴みしています。

それを初めて行った店舗が埼玉県の狭山店であったことから、同社では「狭山モデル」として全店舗にこの考えを浸透させ、躍進を続けています。

出典:同社HPより

ビッグデータをAIで分析し、正確性の高いデータを活用したマーケティング戦略が標準化する一方で、消費者のニーズが細分化しているのもまた事実です。

マクロデータだけでは対応できない“個の対応”をしっかりと行い、その地域ならではの情報発信を活用した成功例も少なくありません。データの重要性が叫ばれる今の世の中において、これは決して軽視できないことです。

AIに愛はあるのか

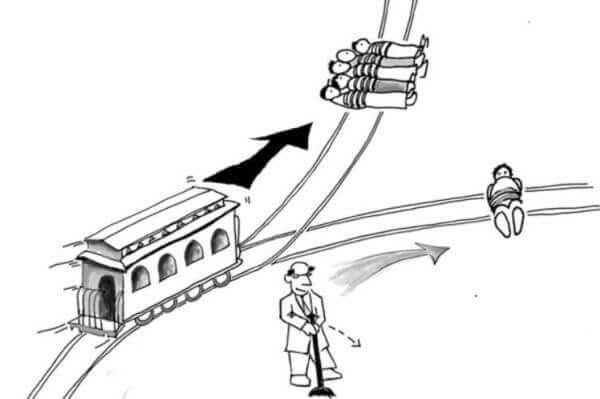

AIには「トロッコ問題」という脆弱性もあります。

暴走するトロッコの行く先に、5人の作業員が居るレールと1人の作業員が居るレールがあります。そのポイント切り替えが仮にAIだった場合、AIはどう判断するのか?という問題です。

出典:ROBOTTER 【法律解説】完全自動運転自動車とトロッコ問題について

これはAIを語る上で有名な話だが、AIは人の命の重さまでは判断できません。

理論上、5人の命よりも1人の命のほうがリスクが少ないと判断することは想像できますが、それは倫理的に考えてどうなのか?という問題です。

さらに、これが数の論理ではなく、片方は将来があります。

7歳の子供、もう片方は余命少ない90歳の老人だとしたら、AIはどちらを選択するのでしょうか?

おそらく永遠に解決されない問題なのではないかと思います。

同じように、小売り流通業の販売戦略をAIに完全依存しようと思っても、

商売の現場では…

- 人が人にモノを売る

- お客様の数が膨大なので、8割の成功率でモノの販売の成果を出したい

- しかし、2割のお客様を軽視した場合、本質的な成果は得られない

- その2割のお客様の心に本当に響くのは、人が人を想う気持ちに起因する

つまり、愛(AI)が必要なのでです。